|

LEA 1re année, LA0002Y. Université Toulouse II-Le Mirail. Mme Garrouste, le 2007-11-05. |

Document réalisé par Choplair. Diffusé selon les termes de la GNU Free Documentation License. |

Gestion

Cours n°5

Des évolutions sont apparues dans les structures. On voit apparaître des organisation par projets, transversales. On constate en effet que de plus en plus d'entreprises travaillent sur des projets : réalisation d'un produit ou service qui n'a encore jamais été réalisé. Il est donc unique et souvent d'une certaine complexité. C'est le cas par exemple des réalisations dans le BTP, le lancement d'un nouveau produit, la gestion d'opérations exceptionnelles (passage à l'Euro).

Dans un projet, il y a des contraintes techniques, des besoins à satisfaire (souvent impératifs) et des contraintes de ressources (financières, humaines et matérielles).

Au niveau structurel, on batit en général une structure spécialement dédiée au projet : on nomme une équipe avec un chef de projet. Dans cette équipe, on va avoir des spécialistes des différents domaines qui entrent en jeu. La structure par projet est flexible : l'équipe peut changer en fonction des besoins du moment, c'est ce qui fait son avantage. Un autre avantage est que cela apporte de la motivation à l'équipe qui voit son travail avancer.

Les organisation par projet sont, comme écrit plus haut, transversales : les structures ne sont plus verticales, on fait travailler ensemble des personnes qui ont des métiers / fonctions différents. On met fin au cloisonnement entre les services de l'entreprise. Cela apporte plus d'efficacité, de créativité, et une anticipation des problèmes.

La difficulté est de faire coopérer des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. C'est là qu'intervient le chef de projet, avec son rôle de modérateur. On est plus dans un schéma de coopération que hiérarchique.

Toutefois, il n'y a pas que des structures par projet, nombre d'entreprise continuent à utiliser des structures traditionnelles.

Pour conclure sur les structures, on va évoquer les déterminants de la structure : quel sont les critères qui font qu'une entreprise choisi une structure plutôt qu'une autre.

Premier critère, le secteur de l'entreprise. On s'est aperçu que les entreprises d'un même secteur on tendance à utiliser la même structure. Autre critère, les techniques de production. Vient ensuite la taille de l'entreprise : plus elle grandit, plus la structure change (développement des niveaux hiérarchiques, descentralisation...). Autre facteur, la stratégie de l'entreprise. Par exemple, quand une entreprise décide de se diversifier, cela s'accompagne souvent de changement stratégique, elle va alors employer une structure divisionnelle par produit.

Ce qu'il faut retenir, c'est que les structures évoluent et doivent évoluer, cela en fonction des besoins et de l'efficacité recherchée. Ensuite, il faut savoir qu'il n'y a pas de structure idéale : la bonne structure est celle qui rend l'entreprise efficace à un moment donné.

IV – L'entreprise est son environnement

IV / 1 – Notions d'environnement

Traditionnellement, on distingue micro et macro environnement. Le micro environnement, se sont les partenaires de l'entreprise, qui ont des relations directes avec elle (achat / vente). On va avoir les clients, les fournisseurs et aussi éventuellement les sous-traitants. Pour le macro environnement, celui-ci va être beaucoup plus large et composé de variables qui vont s'imposer à l'entreprise sans qu'elle n'est de prise là dessus.

Voici les différentes type de variables, il y en à six :

les variables démographiques ;

les variables économiques et sociales ;

les variables techniques ;

les variables culturelles ;

l'environnement législatif ;

l'environnement international.

Prenons l'exemple des variables démographiques, on sait bien que dans les pays riches, il y a deux tendances : la baisse de la natalité et le vieillissement de la population. Cela peut par exemple réduire le marché des produits pour enfants. A l'inverse, l'allongement de la durée de vie crée de nouveaux marchés qui sont des opportunités pour certaines entreprises.

Les variables économiques et sociales : l'évolution des revenus permet une croissance plus ou moins importante, tout comme si l'on se trouve dans une période de croissance ou au contraire de récession. Le taux de chômage peut aussi avoir une influence sur la consommation.

Les variables techniques : elles concernent le progrès technique de la production des biens et services. Cela créé soit une contrainte, soit une opportunité pour les entreprises. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde ou les techniques se développent de plus en plus vite mais deviennent aussi rapidement obsolètes. Une entreprise qui ne prendrait pas le virage technologique pourrait disparaitre.

Les variables culturelles : elles concernent l'évolution des mœurs et des besoins des clients. Dans nos sociétés développées, on constate des temps de loisir accrus, donc une apparition de nouveaux marchés. Ce genre d'évolutions s'effectue sur le long terme.

L'environnement législatif : se sont toutes les règles juridiques qui l'entreprise est obligée de respecter à partir du moment où elle est installée dans un pays et veut y vendre ses produits. Cela implique par exemple le droit du travail, la protection du consommateur, les règles de publicité... Dans une économie qui se mondialise de plus en plus, les entreprises tentent se sauter ces contraintes législatives en s'implantant dans d'autre pays. Il y a alors une concurrence entre les États pour attirer les entreprises sur leur territoire.

L'environnement international : cela concerne la politique étrangère, les fluctuations monétaire, le prix des matières premières...

Pour synthétiser, on peut dire que l'environnement peut constituer une menace pour l'entreprise qui est obligée de mettre en œuvre des solutions pour s'adapter. Mais cela peut au contraire représenter des opportunités. Les entreprises peuvent adopter soit une stratégie défensive (adaptation), soit une stratégie offensive (anticipation).

IV / 2 – Marché et concurrence

Il ne faut pas confondre l'environnement avec le marché. Nous vivons dans une économie de marché, avec une système concurrentiel. Le marché est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, aboutissant à la formation d'un prix (le prix du marché). L'offre est faite par les entreprises, c'est la quantité de biens ou de services que les entreprises peuvent mettre sur le marché à un moment donné. La demande est la quantité de biens ou de services que les individus peuvent acheter à un prix donné.

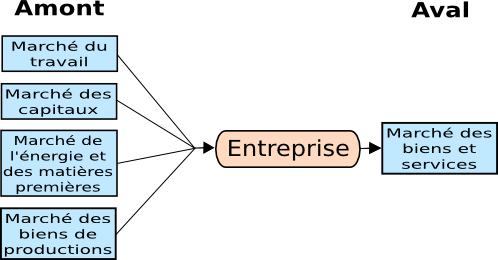

Quand on parle du marché de l'entreprise, celle-ci se trouve à l'intermédiaire de plusieurs types de marché, en amont et en aval.

L'entreprise est demandeuse sur les marché en amont, et offreuse sur le marché en aval, dans lequel elle va retrouver un certain nombre de concurrents.

Selon la théorie de la concurrence pure et parfaite, aucun acteur du marché ne peut l'influencer à son profit. Cela implique que les offreurs soient à peu près de la même taille. De plus, les produits doivent être tous homogènes et les demandeurs doivent avoir une attitude rationnelle. Dans la réalité, on est loin de ce schéma. Sur certain marché, on a des entreprises dominantes, des consommateurs non rationnels, etc. On retrouve surtout une situation de concurrence imparfaite appelée aussi monopolistique : une entreprise domine le marché dans un secteur particulier (par exemple Microsoft pour les systèmes d'exploitation).

Dans ce type de marché, l'objectif des offreurs est de différencier leurs produits par rapport au concurrents, de manière à ce qu'ils ne soient pas substituables. Ils peuvent se différencier par la qualité, la marque, le mode de distribution, etc.

On a aussi les oligopoles : il n'y a qu'un petit nombre d'offreurs sur le marché (cas de la téléphonie mobile, des détergents...). Ceux-ci se sont souvent constitués à la suite de concentration d'entreprises. Cela amène parfois à une situation interdite d'entente entre les entreprises.

L'entreprise va devoir s'adapter à sa situation particulière sur son marché. Cela entraine diverses variations de sa stratégie.

IV / 3 – L'entreprise dans sa filière

Passons à la notion de filière, à ne pas confondre avec le secteur ou la branche. La filière est l'ensemble du processus de production qui va de la matière première brute jusqu'au produit fini, vendu sur le marché. La filière regroupe des activités complémentaires, et va de l'amont à l'aval (de la matière première au produit fini).

Face à cette filière, l'entreprise à le choix d'être présente sur toutes ou au moins plusieurs étapes de la productions (stratégie dite de filière). C'est le cas par exemple des compagnies pétrolières. L'intérêt peut être financier ou industriel, avec des étapes de la filière plus rentables que d'autres, il est donc intéressant par l'entreprise de les intégrer.

A l'opposé, on a des entreprises qui adoptent une stratégie de créneau, en se concentrant sur une unique étape de la filière. Cela peut être une raison de métier, de compétence.

Il n'y a pas de stratégie bonne ou mauvaise, cela dépend de la nature et des objectifs de l'entreprise.

IV / 4 – L'entreprise citoyenne

L'entreprise est un acteur économique qui se doit d'être socialement responsable de ses activités. Cela fait partie de son rôle de contributeur à la bonne marche de la société.

Cette idée d'entreprise citoyenne est en pleine émergence. Sur le plan social, cela signifie par exemple que l'entreprise est responsable de l'emploi (elle doit donc le maintenir), qu'elle doit du respect au salariés (engagement contre la discrimination), qu'elle doit contrôler ses sous-traitants (travail des enfants) ou encore préserver l'environnement.

Comme il peut y avoir des pression de la part des consommateurs, certaines entreprises commencent à prendre en compte ces problèmes, mais cela dépend beaucoup de leur bon vouloir : il y a très peu de règles contraignants les entreprises.

Une des rares règles qui existent en France, c'est que les entreprises cotées en bourse doivent rédiger un rapport public annuel sur les conséquences sociales et environnementales de leur activité. Mais il n'y a pas de sanction ni de contrôle.

Il existe cependant des agences indépendantes qui examinent les entreprises et les notent par rapport aux problèmes sociaux et environnementaux (on appelle ça le « rating social »). Cela peut avoir un effet sur leur notoriété.

Ce qu'il faut retenir, c'est que même si limitée, la tendance de l'entreprise citoyenne se développe.